野菜のひみつ

かぶの生まれ故郷

かぶの生まれ故郷は地中海沿岸やアフガニスタン地域と言われており、紀元前には栽培されていました。日本へは、奈良時代にまとめられた『古事記』『日本書紀』にかぶのことが記されていることから、それよりも前に、ヨーロッパからシベリア、朝鮮半島を経て伝わってきたようです。

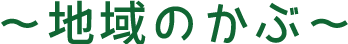

食べているのは茎

かぶは根菜類にも分けられているため、いつも食べている丸い部分は根と思いがちですが、実はほとんどが茎なのです。丸い部分は「胚軸(はいじく)」といって茎の一部に当たります。根は丸みの下に伸びている部分です。

春の七草のすずな

春の七草に「せり なずな ごぎょう はこべら ほとけのざ すずな すずしろ」がありますが、「すずな」はかぶのことです。かぶの形が「鈴」に似ていたことから、または錫(すず)で作られた丸い容器に似ていたことから、そう呼ばれるようになりました。

かぶいろいろ

-

-

普段、お店でよく見かけるかぶで、直径5~8cmくらいです。

【大きさによって呼び方が変わり、直径7~14cmのものが「中かぶ」、直径15cm以上のものが「大かぶ」です。】

-

-

皮の色が赤いかぶ。果肉は基本的に白色で、少し赤味が入るものもあります。ゆでると色素がゆで汁に出てしまうため、漬物やサラダに向いています。

-

-

大阪市天王寺付近発祥の直径10cmほどの中かぶで、西日本で広く栽培されています。きめ細かくて甘味があるのが特徴です。葉もやわらかくて、煮物はもちろん漬物にも向いています。

-

-

日本最大級のかぶで、直径は15~20cm程度、重さは1.5~3kgほどの大かぶです。京野菜の一つで、皮はきれいな白色で、やわらかくて甘みがあり、繊維が少ないのが特徴です。京都のお漬物「千枚漬」に使われることが多いです。

-

-

すぐき菜は、京都市北区上賀茂地区を中心とした限られた地域でしか栽培されていない京野菜の一つです。収穫のほとんどが漬物の「すぐき漬」に加工され、お店に生の「すぐき菜」が売られることはありません。すぐき漬が独特の酸味があることから、「酸茎(すぐき)漬」と名付けられ、その原料野菜が「すぐき菜」と呼ばれるようになりました。

-

-

滋賀県蒲生郡日野町発祥のかぶで、滋賀県の伝統野菜。首の部分は赤紫色で細長く、少し苦みと辛みがあるのが特徴です。ぬか漬や酢漬など漬物に向いています。

-

-

島根県松江市津田町発祥のかぶで島根県の伝統野菜。首の部分は赤紫色で細長く、くの字に曲がっているのが特徴です。ぬか漬や酢漬など漬物に向いています。

おいしいかぶ(小かぶ)の選び方

- 表面に張りとツヤがあり滑らかなもの。

- 持った時にずっしりと重みを感じるもの。

- 葉の緑色が鮮やかでみずみずしいもの。

-

-

薄切りにしたかぶを、昆布、塩、砂糖、酢など合わせた調味料と混ぜ合わせて、軽く漬けます。

-

-

江戸時代から親しまれている京都の三大漬物の一つです。もともとは、かぶを薄切りにし、塩漬けして発酵させて作っていましたが、現在の作り方は薄切りにして塩漬けしたかぶを、昆布、唐辛子、酢、砂糖などを混ぜた調味液に漬け込みます。京野菜の聖護院かぶを使った千枚漬が有名で、樽に漬け込む枚数が千枚以上になること、またはかぶを千枚といえるほど薄く切って漬けることが名前の由来です。

-

-

京都の三大漬物の一つで、すぐき菜を葉の部分といっしょに塩漬けして発酵させて作ります。

-

-

岐阜県飛騨地方の伝統的な漬物で、飛騨の赤かぶを塩漬けして発酵させて作ります。

-

-

長野県木曽地方の伝統的な漬物で塩を使わず漬けるところが特徴です。地元の赤かぶの葉っぱだけを、軽くゆでて、前年漬けたすんき漬の漬汁と葉っぱのゆで汁に漬けて発酵させてつくります。

「全国漬物探訪 第7回 長野県編より」

-

-

滋賀県伝統野菜の日野菜の漬物で、塩漬、ぬか漬など様々な漬け方があります。浅漬はさくら漬、甘酢漬はえび漬と呼ばれています。

-

-

島根県伝統野菜の津田かぶの漬物で、ぬか漬、甘酢漬など様々な漬け方があります。

「全国漬物探訪 第33回 島根県編より」

-

-

北陸地方の石川県や富山県で作られてきた郷土料理で、塩漬けしたかぶを輪切りにして、ブリやサバやサケの切り身を挟み、米こうじで漬け込んで発酵させてつくります。

「全国漬物探訪 第40回 富山県編より」