野菜のひみつ

だいこんの生まれ故郷

だいこんの生まれ故郷は地中海沿岸地方と言われており、紀元前3000年にはエジプトで食べられていたそうです。日本へは、奈良時代にまとめられた『古事記』『日本書紀』にだいこんのことを「於朋花・淤富泥・於保爾(おほね)」と記されていることから、それよりも前に、中国または朝鮮半島を経て伝わってきたようです。

大根役者とは?

演技の下手な役者のことを「大根役者」と悪く言うことがありますが、だいこんはいくら食べても決して「当たらない」(おなかを壊さない)と人気のない(当たらない)役者をひっかけて言われるようになったようです。「大根役者」はあまりいい表現ではありませんが、このことはだいこんが食物の消化を助け、胃腸の調子を整えてくれるなど、体にとてもいい野菜であることが分かりますね。

七草がゆのすずしろ

1月7日に「無病息災」「健康長寿」を願って、七草の入ったおかゆをたべる風習がありますが、七草「せり なずな ごぎょう はこべら ほとけのざ すずな すずしろ」のひとつ「すずしろ」はだいこんのことです。元々は新年に大地の新しい命をいただき、活力を得ようという信仰から始まったものですが、野菜が乏しい冬場に不足しがちな栄養素を補うためと正月料理で疲れた胃腸を休めるためという意味でも人々に広まっていきました。

だいこんいろいろ

-

-

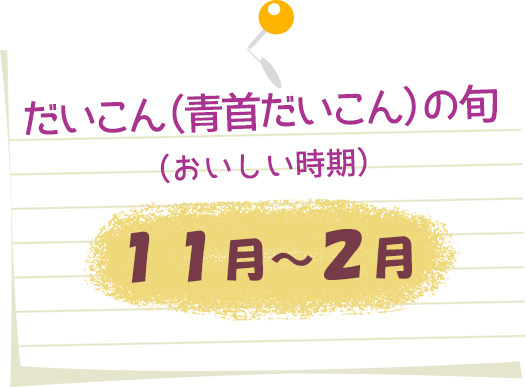

葉の付け根部分が日に当たって青色(緑色)になっていることから、青首だいこんと名付けられています。現在栽培されているだいこんのほとんどが、この青首だいこんです。

-

-

葉の付け根部分が白色の白首だいこんで、江戸東京野菜の一つです。江戸時代から栽培されていましたが、近年は売られていることがほとんどありません。

以前は関東のたくあんといえば、練馬だいこんを使ったものが主流でした。

「写真提供:東京都練馬区」

-

-

京野菜の一つで、かぶのように丸いのが特徴です。甘味があり、煮くずれしにくいため、ふろふきだいこん、おでんなどの煮物に向いています。

-

-

鹿児島県の特産品で、重いものは30㎏にもなる世界一大きいだいこんです。水分と甘味があり、生でサラダとして食べたり、煮くずれしにくいため、ふろふきだいこんなどの煮物に向いています。また、粕漬けや溜まり漬けなどの漬物として売られています。

-

-

現在、愛知県と岐阜県の木曽川流域で主に栽培されているだいこんです。細長いのが特徴で、長いものは180cm以上になる世界一長いだいこんです。収穫されただいこんはほとんど粕漬けの守口漬に加工されるため、お店で生のだいこんが売られることはありません。

「写真提供:愛知県農林水産部園芸農産課」

-

-

種をまいてから二十日(はつか)ほどで収穫できるため、そう呼ばれています。英語ではラディッシュと呼ばれ、赤色だけではなく、白色、黄色、紫色など様々な種類があります。海外では、はつかだいこんの方が一般的なだいこんとして食べられています。サラダやピクルスに向いています。

おいしいだいこんの選び方

- ひげ根のくぼみが浅く少なく、

表面に張りがあり滑らかなもの。 - 持った時にずっしりと重みを感じるもの。

- カットされている場合は、断面のきめが細かく、「す(空洞)」が入っていないもの。

-

-

だいこんの漬物の代表格。干しただいこんや塩漬けしただいこんを、米ぬかや塩などの調味液に漬け込んでつくります。

-

-

江戸時代から親しまれる東京都の名産で、皮をむいて塩漬けしただいこんを、米こうじと砂糖で漬け込んでつくります。

-

-

秋田県の伝統的な漬物で、だいこんをいろりの上に吊るして燻製にしてから、米ぬかや塩などの調味液で漬け込んでつくります。

「全国漬物探訪 第24回 秋田県編より」

-

-

塩漬けした細長い守口だいこんを酒かす(日本酒をつくるときにでる搾りかす)や塩、砂糖などで作ったかす床に漬け込み、その後何回もかす床を替えて、長い期間かけて漬け込みます。

-

-

鹿児島県 旧山川町の伝統的な漬物で、干しただいこんを塩と一緒に大きな壺に入れて漬け込みます。

「全国漬物探訪 第8回 鹿児島県編より」